겨울바람도 거뜬히 막아낸 전통 커튼의 아름다움

보온과 장식을 겸비한 방장

(2025년 02월 기사)

- 처음 >

- 컬쳐 & 라이프 >

- 우리 문화 깊이 보기

(2025년 02월 기사)

보온성을 높이는 실용적인 생활용품이지만 자수를 놓아 미감도 획득

요즘에는 거의 사라져서 좀처럼 만나볼 수 없지만 우리나라에는 방장(房帳)이라는 생활용품이 있었다. 방장은 삼국시대부터 사용한 것으로 알려져 있다. 고구려 고분벽화 건축물에 부착된 장막을 볼 수 있고, 침상을 꾸민 주인공 내외의 거처 공간에 친 방장을 볼 수 있다. 외기를 차단하려는 목적으로 사용한 것이 바로 방장이다. 방 한쪽에 따로 침상을 놓고 그 침상에 천장과 벽체를 방장이나 병풍으로 둘러 설치하여 외풍을 막은 것으로 추측할 수 있다.

방장은 궁실이나 귀족들이 쓰던 침상에도 사용되었다. 침상은 사방으로 낮은 난간이 있고 앞쪽에만 난간이 없이 터진 형태를 띄는데 침상 가운데는 두 짝을 한데 접합하여 하나를 이루고 네 귀퉁이에 맞장부를 뚫고 기둥을 세운 것도 있다. 겨울이 되면 비단으로 만든 방장을 네 벽에 치고 천장에도 휘장을 덮어서 그 외벽에 병풍을 두르는 방법으로 외기를 차단한 것이다.

실용적인 목적이 강한 생활용품이었지만 미적인 아름다움을 추구하는 우리네 조상이었기에 방장에 수를 놓아 예쁘게 꾸미기도 하였다. 그 가운데 두툼한 비단(융단)에 오색실로 수(壽)·복(福) 등 길상무늬를 수놓은 것이 일품이었다. 특히 방장은 겨울철 방풍을 목적으로 한 것이기에 상대적으로 두께가 있는 비단으로 면 분할과 길상 문양 자수를 하여서 아름다운 미감을 형성했다. 이처럼 소재나 문양 등이 고급스럽고 고가인 것으로 만들어진 방장이기에 서민들이 사용하기보다는 귀족이나 왕실에서 널리 사용되었다. 방장이 귀한 장식물이었으며, 온돌 난방이 없는 공간의 보온을 위한 용도라는 점에 있어서도 상류층이 주로 사용한 것이라는 추측을 할 수 있다.

방장은 천과 함께 솜을 누벼 도톰하게 만들어서 겉면에 아름다운 문양의 수를 놓아 장식적인 용도까지 더해 창문에 걸어 방한용으로 사용한 지혜와 미적 감각이 더해진 대표적인 생활용품이다. 낮에는 말아 올려 드나드는 데 불편함이 없도록 실용성을 더한 것도 인상적이다. 전통 주거에서 방장은 매우 품격 있고 화려하게 만들어져 방풍 역할뿐만 아니라 실내장식을 위한 도구로도 큰 효과가 있었다. 설치와 보관까지도 용이하였으니 추위를 나는 지혜로운 한국인의 멋이 담긴 제품이 아닐 수 없다.

Tip. 그 외에 방한용도로 사용된 물건들

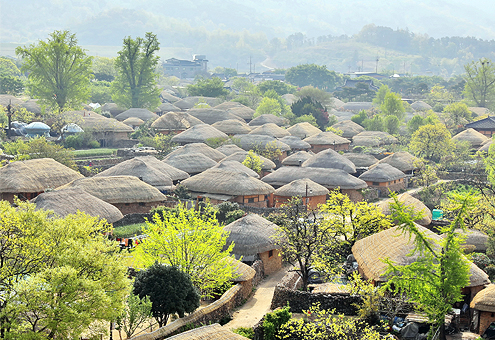

이엉

초가지붕을 인 서민들의 집은 지붕으로 들어오는 바람도 만만치 않았다. 집 안으로 들어오는 바람은 '이엉'을 지붕에 얹어 막았다. 이엉은 가을에 추수가 끝나고 남은 짚을 지붕 위에 얹어 위쪽에서 들이치는 바람을 막는 역할을 했다.

조상들은 보조적인 난방기구를 사용하는 지혜도 발휘했다. 언뜻 보면 거북이 등처럼 생긴 탕파는 따뜻한 물을 넣으면 열기를 느낄 수 있어 이불 속에서 썼던 난방기구다. 오늘날의 온열팩과 비슷한 것으로 외출할 때는 화로에 있던 감자나 고구마를 주머니에 넣어 오늘날의 핫팩처럼 사용하기도 했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

한국 (Headquarter)

Global

- 미래에셋증권(글로벌)

- 미래에셋증권(몽골)

- 미래에셋증권(미국-뉴욕)

- 미래에셋증권(베트남)

- 미래에셋증권(호치민)

- 미래에셋증권(브라질)

- 미래에셋증권(싱가포르)

- 미래에셋증권(영국)

- 미래에셋증권(인도)

- 미래에셋증권(인도네시아)

- 미래에셋증권(중국-베이징)

- 미래에셋증권(중국-상하이)

- 미래에셋증권(홍콩*)

- 미래에셋증권 뉴욕투자법인

- 미래에셋자산운용(글로벌)

- 미래에셋자산운용(미국)

- 미래에셋자산운용(베트남)

- 미래에셋자산운용(영국)

- 미래에셋자산운용(인도)

- 미래에셋자산운용(중국-상하이)

- 미래에셋자산운용(호주)

- 미래에셋자산운용(홍콩*)

- 미래에셋화신자산운용(중국)

- 미래에셋자산운용(두바이)

- 미래에셋파이낸스컴퍼니(베트남)

- 미래에셋프레보아생명(베트남)

- 비나디지털파이낸스플랫폼(베트남)

- 그루 인터내셔널(베트남)

- 미래에셋 대체투자베트남

- 미래희망재단(베트남)

- 미래에셋벤처투자(인도)

- 미래에셋금융서비스(인도)

- 미래에셋재단(인도)

- 미래에셋 글로벌인디시스