1970년대와 1980년대 여의도 시대와 증권시장의 발전기는?

(2018년 03월 기사)

- 처음 >

- 투자 이야기 >

- 쉽고 재미있는 투자의 역사

(2018년 03월 기사)

제도 정비기의 시작

1960년대 후반부터 증권과 관련한 제도 정비기 개편이 시작됩니다. 우선 1968년 11월 말부터 증권시장 육성을 위한 법률이 지정되었습니다. 1972년에는 기업 공개(IPO) 촉진법이 시행돼 정부가 일정 금액 이상을 투자한 기업에 대해서는 재정경제부장관이 기업공개를 명할 수 있게 되었습니다.

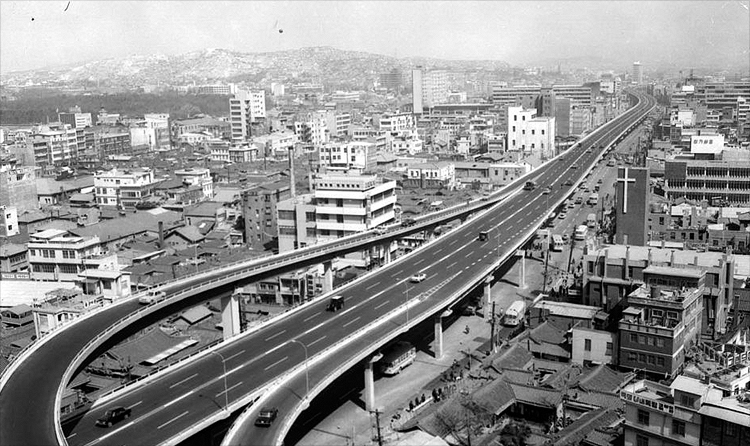

사진 출처: ⓒSeoul Metropolitan Government, 위키피디아(https://commons.wikimedia.org)

사진 출처: ⓒSeoul Metropolitan Government, 위키피디아(https://commons.wikimedia.org)

1970년대는 살펴보면 증권업 제도가 전반적으로 정비되는 시기라 할 수 있습니다. 먼저 현재 증권(주식, 채권) 등의 발행 및 인수에 많이 사용되는 '총액인수' 제도가 1974년에 도입되었는데요. 총액인수제도란 발행회사가 발행하는 증권의 전부를 취득하는 것을 의미합니다. 또한 총액인수제도가 도입되면서 인수단 개념도 정립되어 은행이나 증권사 등이 인수단으로 참여해 증권을 받을 수 있게 되었습니다.

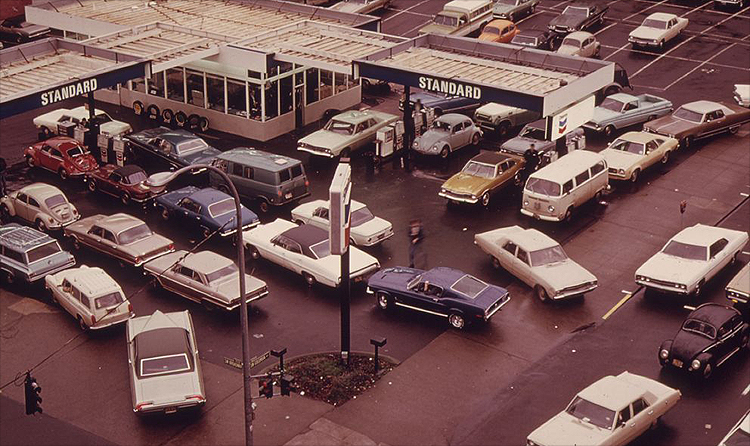

사진 출처: 위키피디아(https://commons.wikimedia.org)

사진 출처: 위키피디아(https://commons.wikimedia.org)

하지만 이 1970년대는 기업들에게는 좋지 않은 시기이기도 했습니다. 특히, 전 세계를 강타했던 1973년의 1차 석유파동, 이란의 혁명으로 시작된 1978년의 2차 석유파동 등은 수출의존적인 경제구조를 가지고 있던 국내 회사들에게 큰 타격을 입혔는데요. 이 때문에 1970년대 우리나라의 시장은 제도 정비와 함께 경제적 어려움을 함께 헤쳐 나가던 시기라 할 수 있습니다.

거래소의 여의도 이전, 고도성장의 시기가 시작되다

1979년에 여의도로 증권거래소가 이전합니다. 가장 혁신적인 점은 전산시스템이 도입됐다는 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 전산매매 시스템으로 모든 거래가 이뤄지는 수준은 아니었습니다. 기존의 수기 매매를 전산화한 것에 불과했으니까요. 그 이후인 1988년부터는 여의도 증권거래소에서 전산거래가 처음으로 가능해집니다. 초기에는 21개 종목에 대해서 전산거래가 가능했지만, 이후 1997년부터 전 종목에 대한 전산거래가 이뤄지게 됩니다.

사진 출처: ⓒNam-ho Park, 위키피디아(https://commons.wikimedia.org)

사진 출처: ⓒNam-ho Park, 위키피디아(https://commons.wikimedia.org)

1980년대는 우리나라의 '고도성장기'로 불리는 시기입니다. 유례없는 3저 호황(저유가, 저금리, 저환율)으로 인해 경제 성장이 꾸준히 이뤄지는 시기가 계속되었습니다. 이에 오일쇼크로 고충을 겪었던 국내 기업들의 실적도 가파르게 회복됐습니다. 이 과정에서 주가지수 역시 상승하기 시작합니다.

1985년 3조 6,210억 원에 불과하던 주식거래대금이 1989년에는 81조 2,000억 원으로 4년 동안 20배 이상 증가합니다. 특히, 1989년 3월 31일에는 활활장에서 종합주가지수가 1,003.31P을 기록하면서 코스피 1,000 시대를 엽니다. 이러한 자신감은 1992년 외국인 주식투자 개방으로 이어지게 됩니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

한국 (Headquarter)

Global

- 미래에셋증권(글로벌)

- 미래에셋증권(몽골)

- 미래에셋증권(미국-뉴욕)

- 미래에셋증권(베트남)

- 미래에셋증권(호치민)

- 미래에셋증권(브라질)

- 미래에셋증권(싱가포르)

- 미래에셋증권(영국)

- 미래에셋증권(인도)

- 미래에셋증권(인도네시아)

- 미래에셋증권(중국-베이징)

- 미래에셋증권(중국-상하이)

- 미래에셋증권(홍콩*)

- 미래에셋증권 뉴욕투자법인

- 미래에셋자산운용(글로벌)

- 미래에셋자산운용(미국)

- 미래에셋자산운용(베트남)

- 미래에셋자산운용(영국)

- 미래에셋자산운용(인도)

- 미래에셋자산운용(중국-상하이)

- 미래에셋자산운용(호주)

- 미래에셋자산운용(홍콩*)

- 미래에셋화신자산운용(중국)

- 미래에셋자산운용(두바이)

- 미래에셋파이낸스컴퍼니(베트남)

- 미래에셋프레보아생명(베트남)

- 비나디지털파이낸스플랫폼(베트남)

- 그루 인터내셔널(베트남)

- 미래에셋 대체투자베트남

- 미래희망재단(베트남)

- 미래에셋벤처투자(인도)

- 미래에셋금융서비스(인도)

- 미래에셋재단(인도)

- 미래에셋 글로벌인디시스